Thème de la rencontre : « les chemins de la Licence : étudier, enseigner »

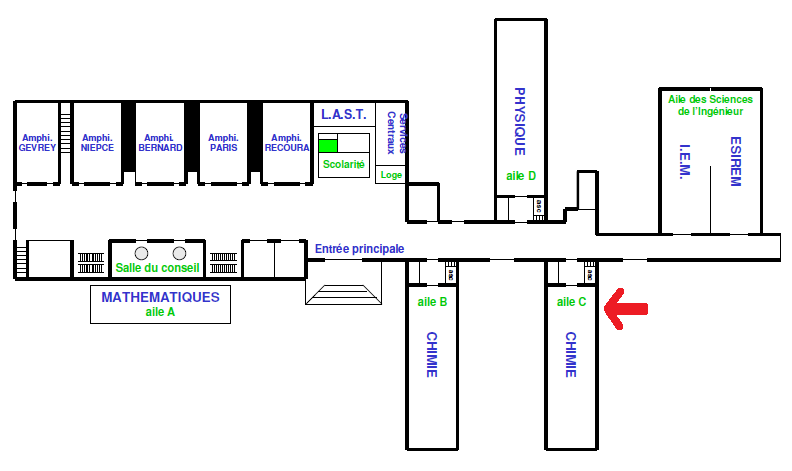

Cette deuxième rencontre a réuni une trentaine de personnes, étudiant.e.s et enseignant.e.s, et BIATSS dans l’amphithéâtre Bernard, Bâtiment Sciences Mirande.

Rapide retour sur le dispositif :

Un amphithéâtre n’est peut-être pas le lieu le plus adéquat pour les rencontres QUVN. Toutefois, la parole a pu circuler sans problème apparent entre les différentes personnes présentes. En s’installant tou.te.s dans les gradins plutôt qu’en bas de l’amphi, nous avons ainsi pu tendre vers une réflexion collective, incluant tou.te.s les personnes présentes quel que soit leur statut.

Restitution :

Après quelques mots d’introduction pour rappeler le but de cette rencontre, l’initiative et le projet QUVN et ce que nous souhaitons produire dans ce cadre (ie, des témoignages, des discussions et éventuellement des propositions), les échanges ont tout de suite débuté. Par souci de clarté et de cohérence, ce compte-rendu ne tiendra pas compte de l’ordre des interventions mais les regroupera en thèmes et sous-thèmes.

Tout d’abord quelques constats sur les difficultés des un.e.s et des autres, notamment liées aux réductions des moyens alloués aux formations (thématique récurrente à l’Université de Bourgogne et plus largement dans toute la France…) :

1° La fin du Plan Réussite en Licence (PRL) qui permettait, par exemple, dans les filières de langues de proposer des heures supplémentaires aux étudiant.e.s qui en éprouvaient le besoin, avec notamment des cours de renforcement en grammaire. Ces dispositifs concernaient environ un tiers des étudiants admis (40-50/150). Il était également possible de rejoindre le dispositif en cours d’année. Ce dispositif consistait principalement en un suivi individuel par un professeur et du tutorat avec des étudiants de master. Les résultats étaient visibles, le dispositif sera supprimé pourtant à la rentrée de septembre 2017, alors même que les étudiants sont demandeurs.

A noter : le PRL ne fait plus l’objet d’un financement séparé depuis la réforme Fioraso (2013). La conséquence, du côté enseignement est que les étudiants vacataires qui assuraient le tutorat ne peuvent plus bénéficier de cette opportunité de travail, en lien avec leur filière.

2° La mutualisation de certains cours au sein de chaque filière avec deux exemples concrets à l’UB. En Lettres Modernes, pour les TD relatifs aux UE d’ouverture les étudiant.e.s sont tirés au sort pour limiter leur nombre par TD. Le résultat ne semble pas très concluant puisque certains TD sont tout de même surchargés, et la conséquence c’est surtout que les étudiant.e.s ne peuvent plus être acteur dans le choix de cette partie de leur cursus, alors que c’est précisément le but des UE d’ouverture que de permettre ce choix.

Autre exemple de mutualisation à un autre niveau, en Philosophie, où des cours sont communs aux étudiant.e.s de Master 1, de Licence 3 et de Licence 2, avec toutes les difficultés que l’on imagine à la fois pour les étudiant.e.s (difficultés pour suivre, notamment pour les moins avancés, ennui parfois pour les plus avancés) mais aussi pour les enseignant.e.s qui doivent réaliser des arbitrages entre supposer que certaines connaissances sont acquises au risque de perdre certain.e.s étudiant.e.s ou bien prendre le temps de ré/expliquer et risquer d’amputer les enseignements d’une partie de leur contenu.

Face à ces constats, la question de la sélection produite par ces manques de moyens s’est (im)posée. Les étudiant.e.s se questionnent sur leur égalité supposée face à ce genre de mesures… égalité qui n’est par ailleurs jamais interrogée au regard de leurs situations particulières, quid des étudiant.e.s salarié.e.s notamment ? Les enseignant.e.s s’interrogent notamment sur les modalités d’examen et les exigences, par rapport aux taux d’abandons. Par exemple, en Histoire si aujourd’hui les étudiants semblent moins se destiner au CAPES ou à l’Agrégation, peut-être les formes d’évaluations ne sont-elles plus adaptées ? Si dans les faits, on constate un taux d’abandon d’environ 30 % dans les premières années universitaires, la question qui a été posée est la suivante : ce taux étant stable depuis de très nombreuses années, les enseignants sont-ils, consciemment ou non, responsables d’une sélection au détriment de certaines catégories d’étudiant.e.s ?

En réalité pour comprendre la signification de ce taux d’abandon, il faut aussi replacer les filières universitaires dans l’espace de l’enseignement supérieur. Les filières sont empruntées par des publics variés, qui ont des objectifs variés. Les abandons en première année d’université ne sont pas nécessairement des « échecs ». Peut-on considérer sérieusement qu’un.e étudiant.e qui suit une première année à l’université tout en préparant un concours et qui obtient ce concours (et de fait, qui abandonne les bancs de la fac) est en « échec » ? De même, on comptabilise souvent dans les « abandons », les étudiant.e.s qui se réorientent entre plusieurs filières de l’université, même si de fait elles n’en sont pas. L’université est aussi un espace d’expérimentation pour les étudiant.e.s.

L’université est souvent comparée aux autres formations du supérieur. Dans le domaine, à titre de comparaison, le taux d’abandons en Classes Préparatoires au Grandes Écoles (CPGE) est sensiblement identique à celui de l’université. Ce taux est aussi bien supérieur dans de nombreuses écoles dont l’entrée est pourtant très sélective. (Source : L’enquête réalisée par deux sociologues Sophie Orange et Romuald Bodin, et dont les résultats sont présentés dans l’ouvrage L’université n’est pas en crise.)

A travers la question de l’usage que les étudiants ont des filières universitaires, et de leurs objectifs, la question du contenu des enseignements a été abordée :

Plusieurs étudiant.e.s ont manifesté le désir d’avoir la possibilité de découvrir la diversité des disciplines dès la L1. Il a été question de l’organisation de l’Université de Strasbourg dans laquelle les étudiant.e.s peuvent faire un choix dans les TD qu’ils devront suivre. Ainsi, elles et ils ont un nombre d’heure de TD qui est fixe mais peuvent choisir comment elles et ils les remplissent.

Il a été également question de la possibilité d’associer les étudiant.e.s à la construction des maquettes (en Histoire, en Sciences et Techniques également), notamment dans ces périodes difficiles où des arbitrages doivent être faits.

La question de la pertinence de la notion de filière a été évoquée. La pluridisciplinarité serait peut-être un moyen pour permettre le maintien de filière menacées de disparition. Si les étudiant.e.s ont des cours dans différentes disciplines, il ne serait plus possible de fermer des filières ou des parcours sous prétexte qu’il n’y a « pas suffisamment » de public.

Enfin, il a été question de l’ouverture de l’université sur la cité, avec l’ouverture l’été, période durant laquelle des étudiant.e.s pourraient se retrouver pour organiser des discussions/conférences. Ce type de démarche rejoindrait par exemple l’Université pour Tous de Bourgogne (UTB) qui permet aujourd’hui de suivre des cours dans différentes disciplines pour des publics non étudiants. A noter qu’aujourd’hui le public de l’UTB est majoritairement composé de retraités.

Dans le même ordre d’idées, la participation des étudiant.e.s de Licence à des colloques pourrait être valorisée par des unités d’ouverture. Dans tous les cas, la communication autour des colloques semble devoir être améliorée pour éviter que des étudiant.e.s intéressé.e.s ne découvrent après coup l’existence de ces manifestations et que, dans le même temps, les enseignant.e.s-chercheur.e.s se désolent du peu d’étudiant.e.s présent.e.s.

Cependant, l’un des freins majeurs à la mise en place de cette pluridisciplinarité, semble être un repli disciplinaire dû notamment aux coupes budgétaires…

Ici l’une des pistes de réflexion pour sortir de cela serait un dialogue entre les différentes filières. Un doctorant de l’INRA propose de faire circuler une feuille pour récupérer les coordonnées mail des personnes présentes. Il est question d’ouvrir plus largement la liste de diffusion QUVN, quitte à garder une liste restreinte pour les détails d’organisation des rencontres (lieux, horaires, qui fait quoi, etc).

En ce qui concerne les possibilités d’actions, notamment suite aux restrictions budgétaires :

Un enseignant souligne que de manière générale les enseignant.e.s n’ont que peu d’information sur les décisions qui sont prises, y compris lorsqu’elles concernent les diminutions d’heures d’enseignement. Ces décisions semblent être prises suite à des discussions en cercle restreint. Il n’y a pas de transparence sur la répartition des dotations et les arbitrages qui sont faits dans ce cadre. Il souligne que les enseignants ont peu de poids dans ces processus décisionnels. Ils semblent qu’ils aient peu de poids de manière générale.

Du côté des étudiants, le principal problème semble être que la très grande majorité d’entre eux ne se rendent pas compte de l’impact de ces coupes budgétaires. En effet, la grande partie des cours reste assurée. Les modifications apportées aux maquettes sont réalisées de telle sorte qu’elles affectent le moins possible le déroulement des parcours universitaires. Toutefois, cela commence à se voir, certaines filières « n’ouvrent pas », le nombre d’étudiant.e.s par groupe de TD augmente toujours plus, voir des heures de TD sont tout bonnement supprimées, alors qu’elles sont pourtant essentielles à la réussite des étudiant.e.s. Il ne s’agit pas de blâmer les responsables de filières et les enseignant.e.s qui font ce qu’ils peuvent avec les exigences contradictoires (l’Université d’un côté demande la réduction du nombre d’heures pour réduire le « coût » des formations (sic) et le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche enjoint de proposer des maquettes comprenant 1500h d’enseignement…). Tout cela abouti à des situations ubuesques, dans lesquelles on vante les mérites des cours « en ligne », « dématérialisés » et autres MOOC pour pallier le manque d’argent et donc d’enseignement en présentiel…

Dans le même ordre d’idée, la suppression de postes d’Attachés Temporaires d’Enseignement et de Recherche (ATER) conduit à des situations absurdes. Par exemple dans l’UFR Droit et Sciences Politiques, ce sont treize postes d’ATER qui ne devaient pas être ouverts à la rentrée. Cela signifiait 13 x 192h = 2 496h de cours qui : disparaissent ? Devront être réparties entre les titulaires ? Devront être assurés par des vacataires ?

Suite à la mobilisation des doctorant.e.s et des enseignant.e.s, qui a consisté dans l’envoi d’une lettre à la présidence, six postes seront finalement conservés sur les treize, mais quid des 1 152h d’enseignement restantes ?

La mobilisation commune des étudiant.e.s et des enseignant.e.s semble, comme cela a été le cas en septembre, être un levier d’action qui donne quelques résultats. Le principal problème semble venir de la diffusion des informations, mais également du décalage de réaction des différents UFR et du maintien de la mobilisation sur le long terme (fatigue, découragement…)

Enfin, pour terminer un dernier thème a été transversal à l’ensemble de cette rencontre : la question de l’image de l’université en général, et celle de la licence en particulier :

1° Pour comprendre comment sont vu les cours en Licence, il est essentiel de ne pas se concentrer sur une filière en particulier, mais bien de regarder l’ensemble des filières universitaires. Cela permet de dépasser notamment l’idée selon laquelle les professeur.e.s titulaires ne s’investissent pas ou moins dans les cours du cycle licence. Si ce phénomène peut être constaté parfois, comme une étudiant.e en fait la remarque, il n’est pas généralisable à tou.te.s les professeur.e.s, et encore moins à toutes les filières. Ainsi, certain.e.s professeur.e.s témoignent qu’ils aiment faire cours en L1. Les Sciences et Techniques constituent aussi un bon contre-exemple, les professeur.e.s titulaires donnent prioritairement cours aux étudiant.e.s de licence. Ce constat semble lié, dans le fond, à l’image que renvoie souvent l’université à travers sa médiatisation : le public de licence est souvent vu comme un public compliqué parce qu’il serait hétérogène et composé d’étudiant.e.s qui sont là par défaut, et en filigrane se dessine la question de la baisse de niveau. Cette vision est en fait éloignée de la réalité.

2° L’université est souvent vue à tort comme une formation où il n’y a pas beaucoup de « travail », sous prétexte que les semaines de cours ne sont pas aussi chargées qu’en CPGE ou bien dans certaines écoles. Partant de ce constat, et afin de revaloriser l’image de l’université, un étudiant propose de comptabiliser le temps de travail personnel de chacun et de le rendre visible. Une idée qui part d’une bonne intention mais qui peut très vite être détournée et devenir « dangereuse » comme le disent plusieurs enseignant.e.s. Le risque de comptabiliser le travail personnel dans le contexte actuel, c’est que ces heures soient inscrites dans les maquettes EN REMPLACEMENT des heures d’enseignement qui ne peuvent être payées pour cause de restriction budgétaire. C’est d’ailleurs déjà le cas dans certaines UFR… En revanche, ce travail personnel qui existe pourrait être revalorisé d’une autre manière.

Il semble en effet important de réaffirmer la particularité de l’Université. Il s’agit avant tout d’offrir aux étudiant.e.s un espace d’apprentissage qui se réalise sur un temps long. L’université est un cadre à l’intérieur duquel les étudiant.e.s peuvent se réaliser de différentes manières. On peut venir y chercher un diplôme (qui continue à protéger du chômage, on ne le répétera sûrement jamais assez), mais surtout où, se développe une réflexion critique sur le monde, où s’expérimente une relation émancipée à l’égard des savoirs et de la culture. Les étudiant.e.s présent.e.s témoignent de la possibilité qu’ils ont de travailler en groupe, de développer leurs connaissances ensemble, en s’appuyant sur leurs enseignements et leurs enseignant.e.s.

Une étudiante réalise la comparaison avec les CPGE. Elle, qui a l’expérience des deux filières, explique qu’en prépa la cohésion lui semble plus forte, plus intense, plus totale. On lui suggère qu’il y règne un véritable « esprit de corps » pour parler comme Bourdieu. Cette remarque permet de faire ressortir une des particularités de l’Université. Cette institution offre effectivement un cadre pour apprendre, mais ce dernier n’est pas contraignant. Chaque étudiant.e peut y trouver ce qu’il a envie d’y trouver, peut y mettre ce qu’il a envie d’y mettre. C’est peut-être d’abord cet espace de liberté qui doit être protégé et préservé contre tous ceux qui s’attachent à le rogner.